|

|

|

|||||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

| главная \ новости | |

| кто есть кто | |

| из истории | |

| о проекте | |

| наука \ 12.00.13 | |

| авторефераты | |

| диссертации | |

| статьи | |

| книги | |

| встречи | |

| курсы | |

|

учебная страница |

|

| кружок (СНО) | |

| заметки | |

|

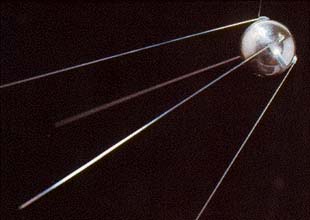

Спутниковая связь. Начало

экватора. На этой орбите спутник постоянно находится

над определенной точкой на высоте 35 880 км. Период

обращения такого спутника равен звездным суткам — 23 часа 56

минут и 4 секунды. Такой стационарный спутник непрерывно, круглые

сутки, находится в условиях «прямой видимости» из района земной

поверхности, площадь которого составляет одну треть поверхности

Земли. Наличие на спутнике активного ретранслятора позволяет

осуществлять радиосвязь между любыми пунктами, лежащими в этом

районе. Первым спутником, занявшим место на стационарной орбите,

19 августа 1964 года стал «Синком-3» (после двух первых неудачных

попыток: «Синком-1» 14 февраля 1963 года и «Синком-2» 26 июля

1963 года).

Как обычно,

Королев был закрыт псевдонимом «проф. К. Сергеев».Подводя итоги

столь богатому космическими свершениями 1961 году, он, отдав

должное полетам Гагарина и Титова, писал:

«Проф. К. Сергеев» не имел права разглашать сведения о начале

работ по спутникам связи и о том, что ЦК КПСС и Совет Министров

по инициативе автора этой самой статьи уже приняли постановление

от 30 октября 1961 года о создании опытного ИСЗ для связи. Эскизная проработка проекта была закончена в 1962 году, а первый запуск "Молнии" состоялся 4 июня 1964 года. Запуск был неудачным. Второй спутник серии "Молния-1" был запущен 22 августа 1964 года. Он вышел на расчётную орбиту, но не раскрылись антенны. Первый удачный запуск третьего по счёту спутника состоялся 23 апреля 1965 года. Уже 1 Мая демонстрация в Москве и парад по случаю 20-летия Великой Победы 9 мая транслировалась во Владивосток, а в Москве был показан морской парад Тихоокеанского флота во Владивостоке. Сразу же начались эксперименты по передаче цветного телевидения. И также удачные. Следующая "Молния" стартовала 14 октября 1965 года. 27 ноября начались эксперименты с передачей цветного изображения во Францию. Французские специалисты дали высокую оценку качеству изображения и предложили готовить прием цветной программы из Парижа. Для создания круглосуточно действующей системы вещания требовалось одновременная работа минимум трёх спутников. До конца 60-х годов количество запусков перевалило за десяток. В середине 60-х началась разработка проекта "Молния-2". Основным отличием новой серии была работа в сантиметровом диапазоне. Разумеется, охват территории телевизионным вещанием определялся и наличием наземных станций приёма. Они получили название "Орбита". До 1967 года было построено 20 таких станций, а к 1984 году этих сооружений с характерной двенадцатиметровой параболической антенной насчитывалось больше сотни. Всего же спутников типа "Молния" было запущено более полутора сотен.

|

| Рекомендуемые издания в текущем году | |||

|

Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. |

|||

|

Горев А. И. Правовое регулирование оборота программного обеспечения. |

|||

|

|

|||